Im ersten Workshop bekamen alle SchülerInnen einen individuellen Mobilitätspass, dessen Inhalt mittels verschiedener Aufstellungsspiele in der Klasse veranschaulicht wurde.

In der zweiten Hälfte des Workshops versuchten wir bessere und aktivere Alternativen für den täglichen Weg zur Schule zu finden.

Am Mittwoch trotzten wir dem schlechten Wetter und versammelten uns zum Radtag.

Es galt einen nicht ganz einfachen Parcours zu durchfahren, einige Dinge zu transportieren und zum Schluss so exakt wie möglich auf der Ziellinie zum Stehen zu kommen.

Großen Spaß bereitete allen das Slow-Bike-Race. Ein Rennen, bei dem nicht der Schnellste gewinnt, sondern der, der als letzter die Ziellinie durchfährt.

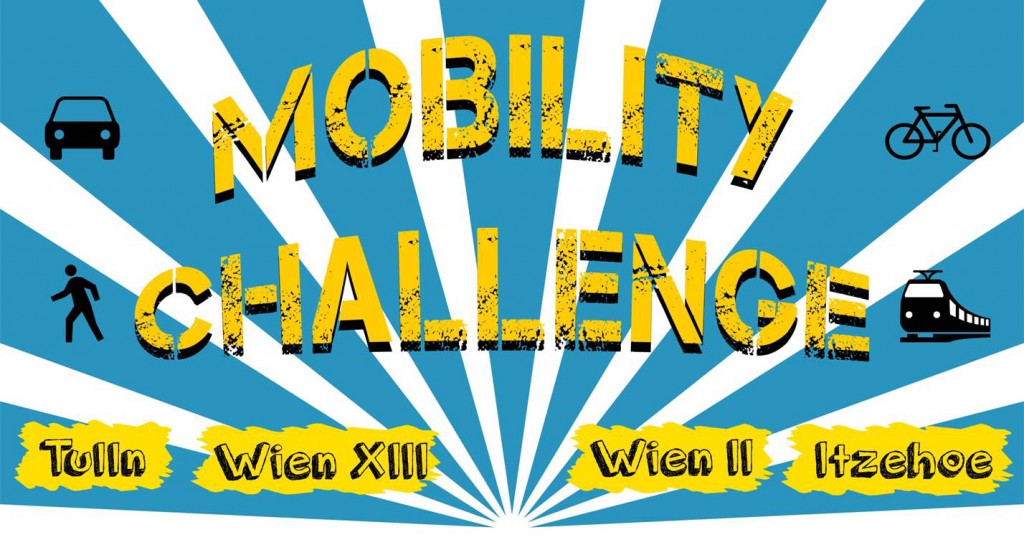

Am Donnerstag wurden die Erfahrungen des Aktiv-Tags besprochen und die Spielregeln für die Mobility Challenge vorgestellt (und genauestens diskutiert :-))

]]>Im Rahmen der Challenge treten alle Kooperationsklassen der Schulen gegeneinander an. Auch Klasseninterne Teams werden gebildet. Tolle Preise warten auf die besten SchülerInnen, die besten Teams und die beste Klasse. Viele Punkte können grundsätzlich dann erreicht werden, wenn sich die Jugendlichen aktiv und umweltfreundliche fortbewegen. Die genauen Spielregeln werden im nächsten Workshop präsentiert.

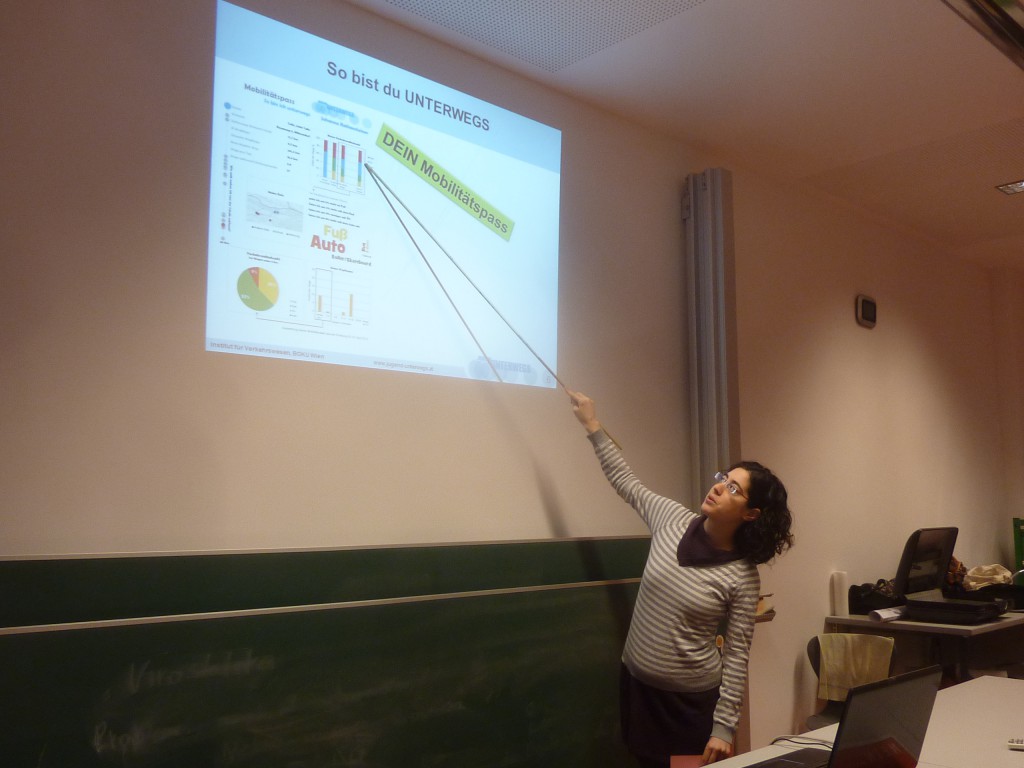

Die SchülerInnen wurden dann mit ihrem persönlichen MOBILITÄTSPASS überrascht. Dieser zeigt ihnen sehr anschaulich, wie sie in der ersten Erhebungswoche unterwegs waren. Dabei werden die persönliche Verkehrsmittelwahl, Weglängen usw. dem Klassendurchschnitt gegenübergestellt.

Die SchülerInnen wurden dann mit ihrem persönlichen MOBILITÄTSPASS überrascht. Dieser zeigt ihnen sehr anschaulich, wie sie in der ersten Erhebungswoche unterwegs waren. Dabei werden die persönliche Verkehrsmittelwahl, Weglängen usw. dem Klassendurchschnitt gegenübergestellt.

Um den Mobilitätspass besser zu verstehen und auch inhaltlich zu diskutieren, führten wir Aufstellungsspiele zu verschiedenen Fragestellungen durch, zum Beispiel:

– Wie ist mein Anteil an Wegen zu Fuß/mit dem Fahrrad/mit dem Auto/mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Vergleich zur Klasse?

– Wie lang ist mein Schulweg im Vergleich zur Klasse?

– Wie hoch schätze ich mein Veränderungspotenzial in Hinblick auf das Spiel ein?

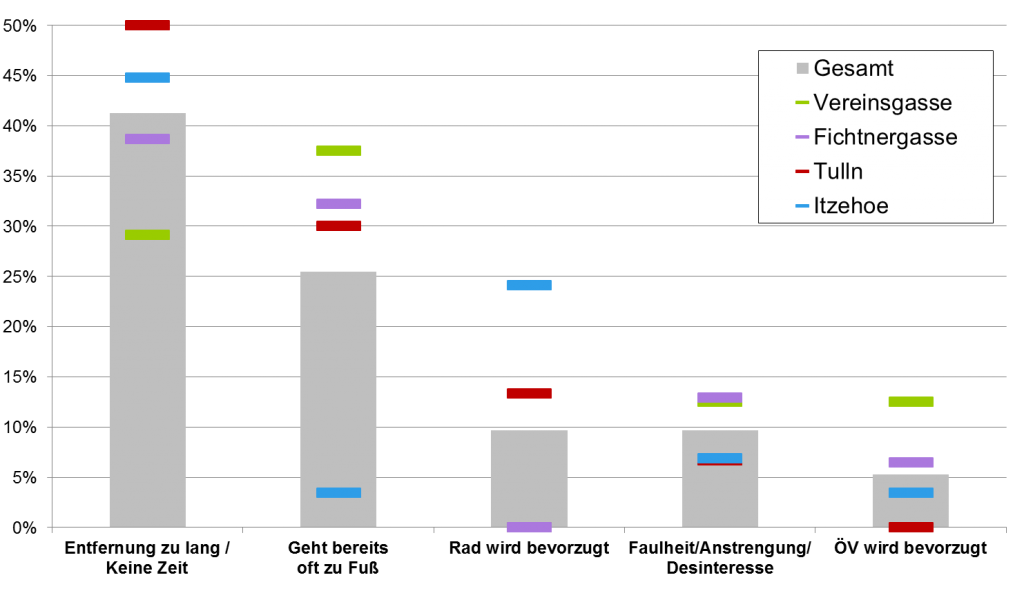

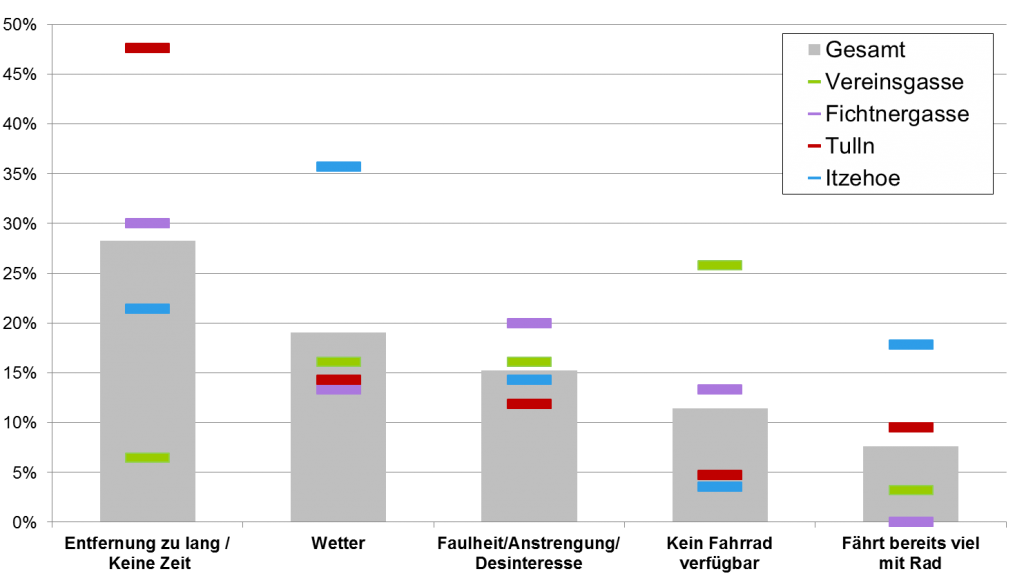

Durch diese Aufstellungsspiele steckten wir bereits mitten in der Diskussion über mögliche Verhaltensänderungen. Im nächsten Schritt präsentierte das UNTERWEGS-Team den SchülerInnen die Ergebnisse eines kleinen Fragebogens, den die SchülerInnen zu möglichen Barrieren ausfüllten, die ihrer aktiven Fortbewegung zu Fuß oder mit dem Fahrrad entgegenstehen. Interessant waren vor allem die Unterschiede zwischen den Schulen.

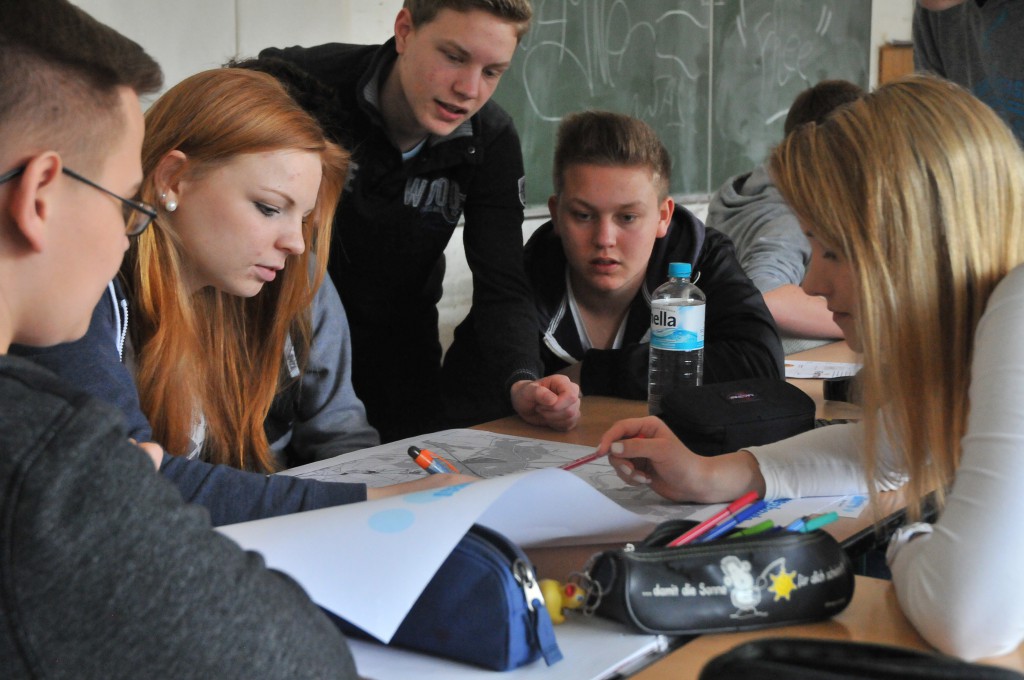

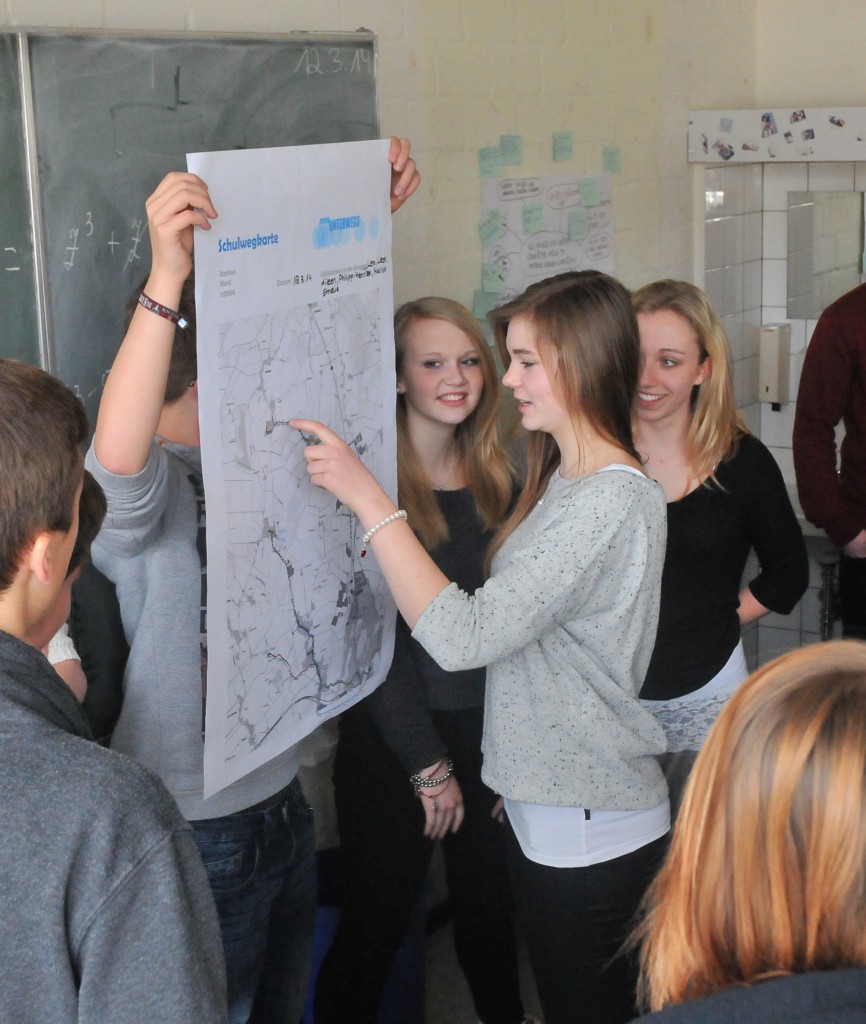

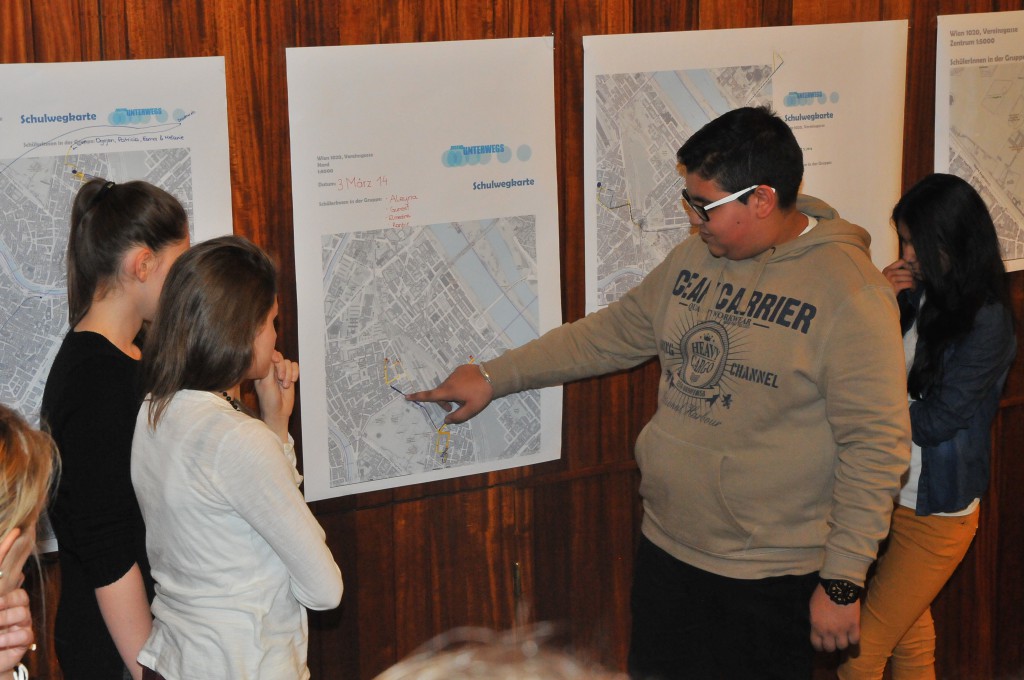

Im zweiten Teil des Workshops ging es darum, im Rahmen von Gruppen weitere Überlegungen für ein positives Abschneiden in der Mobility Challenge zu starten. Die Jugendlichen fanden sich in Kleingruppen zusammen und bekamen eine große Karte, wo sie ihre Schule und ihre Wohnadressen markieren sollten. Gemeinsam wurde dann der aktuelle Wege inklusive Verkehrsmitteln auf der Karte eingezeichnet und überlegt, wie man diesen Schulweg im Sinne der Mobility Challenge aktiver und nachhaltiger gestalten könnte. Die SchülerInnen präsentierten die Ergebnisse anhand der Plakate.

Zum Schluss kündigte das UNTERWEGS-Team den Aktivtag an. An diesem Tag sollten die SchülerInnen versuchen, den gesamten Tag so nachhaltig und aktiv wie möglich unterwegs zu sein.

Wir freuen uns auf eure Erfahrungsberichte!

]]>Los ging es mit ein paar Zahlen des Unfallgeschehens aus etwa jenem Zeitraum, seit dem die SchülerInnen auf der Welt sind. In den letzten 15 Jahren

- hatte jedes Kraftfahrzeug durchschnittlich etwa 1,5 Unfälle mit Sachschaden,

- wurde rund jeder 10. Einwohner bei einem Verkehrsunfall verletzt,

- kamen in Österreich 11.850 Menschen ums Leben, das ist wie

– jeder 8. Einwohner von Wien 2., Leopoldstadt oder

– jeder 4. Einwohner von Wien 13., Hietzing oder

– fast so viel wie die Einwohner von Tulln.

- haben die von Verkehrsunfällen verursachten Kosten so viel betragen, dass jeder Österreicher, heute 13.000 € zahlen müsste;

- starben in Deutschland bei Verkehrsunfällen rund 2½ -mal so viele Menschen wie Itzehoe Einwohner hat.

Dann waren die SchülerInnen dran. Sie durften raten, zu welchen Anteilen an Verkehrsmitteln Menschen im Straßenverkehr verunglücken, also verletzt oder auch getötet werden. Im Großen und Ganzen schätzten sie gar nicht so schlecht: Die mit Abstand meisten erwischt es als Autoinsassen und die wenigsten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei wies Wolfgang aber ausdrücklich darauf hin, dass die nur dann so sicher sind, wenn man einmal drinnensitzt. Umgekehrt ist es besonders gefährlich, wenn man zur Haltrestelle hastet, um einen Bus oder eine Straßenbahn noch zu erwischen. Da ist man oft sehr unaufmerksam. Es passieren immer wieder Unfälle mit Autos oder auch Radfahrern dabei, die dann aber als Fußgängerunfälle zählen.

Bestürzt zeigten sich die SchülerInnen, als sie erfuhren, dass bei den 15 bis 24-jährigen landesweit die allermeisten Verunglückten zu verzeichnen sind, und zwar absolut gesehen wie auch im Verhältnis zum Anteil an der Bevölkerung. Immerhin sind ja schon einige 15 und alle anderen werden es bald. Und dass der Tod im Straßenverkehr überhaupt die häufigste Sterbeursache in dieser Altersgruppe ist, löste echte Betroffenheit aus.

Die genauere Betrachtung der Verkehrsmittel, mit denen junge Menschen verunglücken, ergibt Folgendes:

- Besonders sicher ist es mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Da verunglückt fast niemand, wenn man – wie vorher schon erwähnt – einmal im öffentlichen Verkehrsmittel sitzt.

- Zu Fuß oder mit dem Fahrrad passiert konstant recht wenig; da ist man im Alter von 10 bis 24 Jahren recht sicher unterwegs.

- Im Auto als Mitfahrer gibt es nur bei den ganz Jungen sehr wenig Verunglückte. Das ändert sich ab 15, wahrscheinlich weil da statt mit Mutter, Vater, Onkel oder Tante viel öfter mit jugendlichen Freunden mitgefahren wird.

- Genau dies Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen sind es nämlich, die beim Lenken eines Autos besonders oft in Unfälle verwickelt sind und sich dabei verletzen oder gar sterben.

- Die mit Abstand größte Anzahl an jungen Verunglückten gibt es im Alter von 15 bis 19 Jahren bei Unfällen mit einspurigen Kraftfahrzeugen. Das ist genau das typische Alter von Moped- oder MotorrollerfahrerInnen und zeigt, wie extrem gefährlich man mit solchen Fahrzeugen unterwegs ist. Wolfgang erzählt kurz von eigenen Mopedstürzen in seinen jungen Jahren und wie viel Glück er offenbar hatte, dass er sich und andere dabei nie ernsthaft verletzt hat.

In gemeinsamer Diskussion wir nun erarbeitet, welche Auswirkungen

– der Masseunterschied zwischen Unfallbeteiligten,

– die Geschwindigkeit,

– das Verwenden von Sicherheitsausstattung, wie Fahrradhelm oder Gurt, und die

– Aufmerksamkeit, sei es beim Gehen, Radfahren oder auch Lenken eines Kraftfahrzeugs

auf die Gefahr haben, in einen Unfall verwickelt zu werden, und – falls es zum Unfall gekommen ist – auf die schwere der Verletzungen, die zu befürchten sind. Nach getaner Arbeit ist auf den ersten Blick zu sehen, wie besonders negativ hohe Geschwindigkeiten wirken, sowohl auf die Unfallgefahr als auch die Verletzungsschwere. Als sehr positiv wird – richtiger Weise – die Verwendung von Sicherheitsausstattung auf die Verletzungsschwere eingestuft. Für besonders wichtig halten die SchülerInnen die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Damit haben sie vollkommen Recht. Ist man AUFMERKSAM unterwegs, wird die Unfallgefahr VIEL geringer. Auch die Verletzungsschwere kann geringer werden. Lässt sich trotz aller Aufmerksamkeit ein Unfall nicht vermeiden, ist es ja durchaus möglich, dass man z.B. mit dem Fahrrad noch abbremsen kann, bevor man in einen unachtsamen Fußgänger hineinfährt.

Die Wirkung von Geschwindigkeit zeigt Wolfgang zuerst anhand eines Filmes, wo ein Auto, nur weil es ein wenig zu schnell unterwegs ist, nicht mehr rechtzeitig bremsen kann und ein Kind niederfährt (im Film sieht es sehr real aus, aber es ist natürlich kein echtes Kind).

Mit einer animierten Grafik wird anschließen anschaulich erläutert, welche enormen Unterschiede in einer brenzligen Situation entstehen können, wenn sich die Fahrgeschwindigkeit nur ein wenig ändert. So kann man ein Auto mit 30 km/h bereits zum Stillstand bringen, wo man mit 50 km/h noch nicht einmal zu bremsen begonnen hat. Alle durften dann schätzen, wie schnell am Ende des Anhaltewegs einer Vollbremsung aus 50 km/h das Auto noch wäre, wenn es stattdessen mit 60 km/h gefahren wäre. Sogar alle Lehrer waren vom Ergebnis völlig überrascht. Damit, dass bei nur 10 km/h mehr Fahrgeschwindigkeit ein Unfall mit 40 km/h (!) resultieren kann, hatte keiner auch nur annähernd gerechnet. Und das bei einem nur 8 m längeren Anhalteweg.

Ein weiterer Film demonstriert, wie wichtig es ist, sich im Auto anzugurten. Dass der Ton spanisch ist, stört gar nicht. Die Bilder sind eindeutig. Im Film werden die Kräfte, die bei einem Unfall entstehen und auf den (nicht angegurteten) Körper wirken, in eindeutige und gut vorstellbare Situationen „übersetzt“. Die SchülerInnen sind so fasziniert, dass Wolfgang in mehreren Klassen den Film ein zweites Mal zeigen muss.

Der Workshop soll den Jugendlichen vor Augen führen, dass Straßenverkehr ernste Gefahren birgt. Vor allem soll ihnen bewusst gemacht werden, dass sie

– immer mit Fehlern anderer rechnen müssen und es umso wichtiger ist,

– selbst aufmerksam unterwegs zu sein (und sich z.B. auch auf das Grünlicht beim Zebrastreifen nicht „blind“ zu verlassen) und

– stets Sicherheitsausstattungen (Helm, Gurt usw.) zu verwenden und auch andere dazu zu animieren.

Allerdings wurde schon viel getan (und wird es nach wie vor), um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und weiter zu verbessern. So starben vor 15 Jahren noch doppelt so viele Menschen bei Verkehrsunfällen wie heutzutage. Wolfgang erläutert, warum verschiedene Maßnahmen, wie z.B. Kreisverkehre, Tempolimits und ihre Überwachung, Radverkehrsanlagen, Zebrastreifen auf Fahrbahnanhebungen, Fahrgassenversätze etc., dazu beitragen, die Sicherheit zu steigern.

Da es in allen Klassen zu Beginn oder auch während der Stunde zu Verzögerungen kam, wird Wolfgang damit meist allerdings nicht ganz fertig.

Nach einem Ausblick, wie’s 2014 im Projekt weitergeht, …

… schließt Wolfgang mit dem abermaligen Appell, im Straßenverkehr stets AUFMERKSAM unterwegs zu sein.

Nun bleibt nur noch zu sagen …

]]>

Im Workshop „Mobilität und Gesundheit“ ging es vor allem um die Frage, ob und wenn ja, welche Auswirkungen aktive Mobilität auf unsere Gesundheit haben. Der erste Workshop dazu fand am 14. November in Tulln statt und wurde von Verena (unserer Kooperationspartnerin von der Gesundheit Österreich GmbH) moderiert. Einige Schülerinnen erklärten sich dabei auch bereit unserem mitgereisten Kameramann Tino für ein kurzes Interview zum Projekt Rede und Antwort zu stehen (vielen Dank dafür!). Danach folgten die Workshops in den Partnerschulen Vereinsgasse am 18. November und Fichtnergasse (Verena und Ulrike) am 25. November. Am 27. November fand der Workshop in der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld in Itzehoe seinen Abschluss. Für unsere deutsche Partnerschule war dies allerdings der erste von 3 Workshops.

Im Workshop „Mobilität und Gesundheit“ ging es vor allem um die Frage, ob und wenn ja, welche Auswirkungen aktive Mobilität auf unsere Gesundheit haben. Der erste Workshop dazu fand am 14. November in Tulln statt und wurde von Verena (unserer Kooperationspartnerin von der Gesundheit Österreich GmbH) moderiert. Einige Schülerinnen erklärten sich dabei auch bereit unserem mitgereisten Kameramann Tino für ein kurzes Interview zum Projekt Rede und Antwort zu stehen (vielen Dank dafür!). Danach folgten die Workshops in den Partnerschulen Vereinsgasse am 18. November und Fichtnergasse (Verena und Ulrike) am 25. November. Am 27. November fand der Workshop in der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld in Itzehoe seinen Abschluss. Für unsere deutsche Partnerschule war dies allerdings der erste von 3 Workshops.

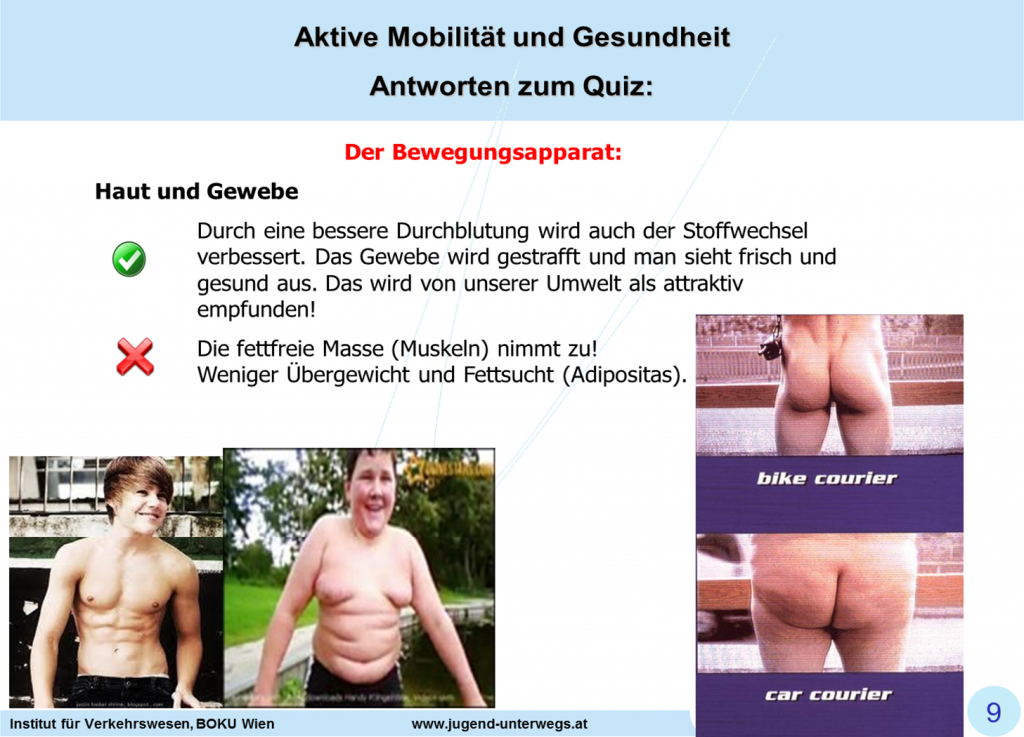

In einem Quiz sollten sich die Schülerinnen und Schüler zunächst Gedanken rund um die positiven Wirkungen, welche Bewegung auf unsere Gesundheit hat machen. Hier wurde in Gruppen viel diskutiert und manche Fragen wurden ungläubig betrachtet. Bei der Auflösung gab es dann aber doch einige Erfolgserlebnisse, sowie gleichzeitig auch große Überraschungen, was die Antworten betraf. Alle Schülerinnen und Schüler waren mit großem Interesse dabei und bei der Auflösung der Fragen wurden dann auch erklärt, warum und wie es zu den Wirkungen kommt. Diejenigen, welche am Ende die meisten Fragen richtig beantwortet hatten bekamen als Preis ein Frisbee geschenkt.

In einem Quiz sollten sich die Schülerinnen und Schüler zunächst Gedanken rund um die positiven Wirkungen, welche Bewegung auf unsere Gesundheit hat machen. Hier wurde in Gruppen viel diskutiert und manche Fragen wurden ungläubig betrachtet. Bei der Auflösung gab es dann aber doch einige Erfolgserlebnisse, sowie gleichzeitig auch große Überraschungen, was die Antworten betraf. Alle Schülerinnen und Schüler waren mit großem Interesse dabei und bei der Auflösung der Fragen wurden dann auch erklärt, warum und wie es zu den Wirkungen kommt. Diejenigen, welche am Ende die meisten Fragen richtig beantwortet hatten bekamen als Preis ein Frisbee geschenkt.

Nach dem Quiz war nun klar: Bewegung wirkt positiv auf unsere Gesundheit. Nun stellte sich aber die Frage: Wie viel Bewegung ist notwendig? Dazu wurden dann die Bewegungsempfehlungen für Kinder und Jugendliche vorgestellt (welche auch auf dem Frisbee abgebildet sind). Dazu wurde auch ein Plakat mit diesen als Erinnerung in jeder Klasse aufgehängt. Die Frage, wer diese empfohlenen 60 Minuten am Tag am Vortag erreicht hatte, machte doch so manchen etwas verlegen. Dennoch waren es sehr viele, welche diese erreichten. Einige Schülerinnen und Schüler erzählten aus ihrem Alltag und teilten ihre Beispiele, wie sie die 60 Minuten Bewegung schaffen mit der Klasse.

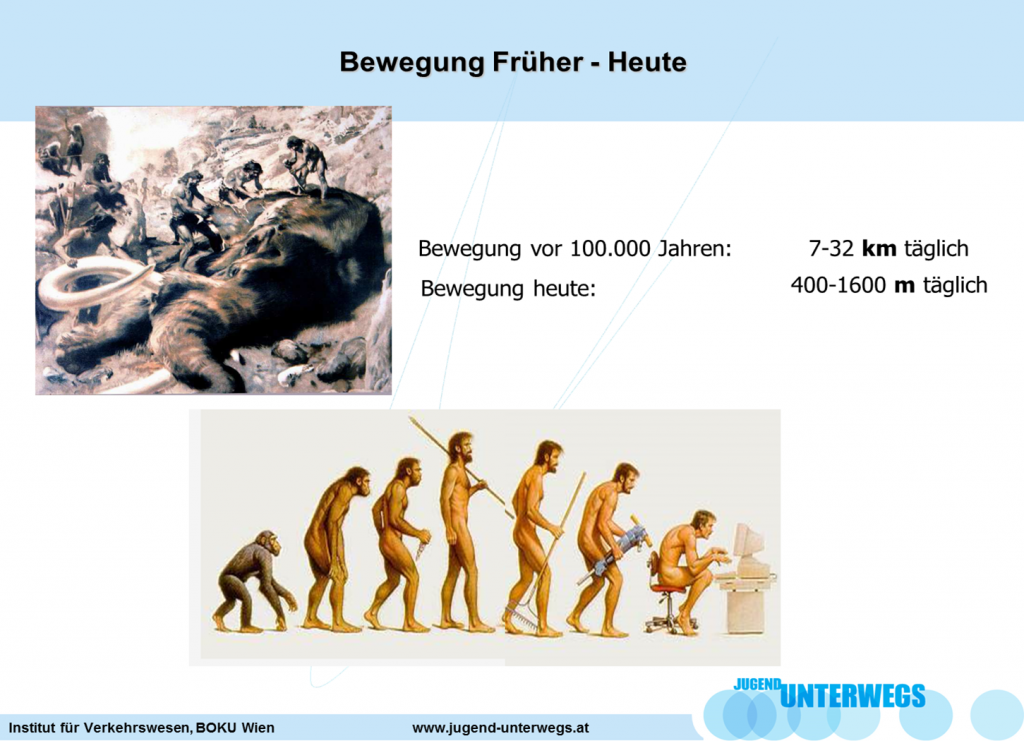

Bilder und Zahlen über die geschichtliche Entwicklung unseres Bewegungsverhalten sorgten für einiges an Schmunzeln in der Klasse, wenn gleich auch die Entwicklung zu einer immer bewegungsärmeren Gesellschaft und deren negativen Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unseren Körper deutlich sichtbar wurden.

Schlussendlich wurden Möglichkeiten besprochen, wie Bewegung in den Alltag eingebaut werden kann und dass es nicht unbedingt immer Sport sein muss. Vorteile von aktiver Mobilität, die diskutiert wurden waren, dass es kein zusätzliches Geld und Material, keine zusätzliche Zeit bedarf und für jeden machbar ist.

Am Ende der Stunde blieb meist noch wenig Zeit Möglichkeiten aber auch Hürden zu besprechen, warum das Fahrrad nicht öfter genutzt werde oder nicht öfter mal zu Fuß gegangen wird und welche Anreize es bräuchte, um dies zu ändern. Alle Schülerinnen und Schüler, welche uns dazu ein paar Stichworte schriftlich mitteilten, bekamen als Dank dann ebenfalls eines der beliebten Frisbees.

Schlussendlich konnte noch ein kurzes aber kreatives Video (piano stairs) gezeigt werden, welches verdeutlichte, dass aktive Mobilität gefördert werden kann, wenn sie Spaß macht! Dieses Video beendete die zwei Schulstunden dann auch meist schon mit der Pausenglocke.

Wenn ihr das Video noch einmal anschauen wollt … auf der UNTERWEGS Startseite rechts zur Seite scrollen … da findet ihr das Video!

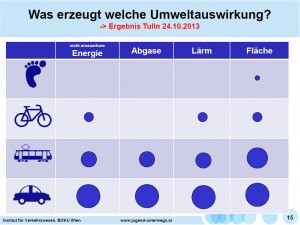

]]>Dass der Verkehr bzw. die Verkehrsmittel viele unterschiedliche Lebensbereiche betreffen, hatten die SchülerInnen bereits zu Beginn des Projektes erkannt, als wir Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Verkehrsmitteln gesammelt haben.

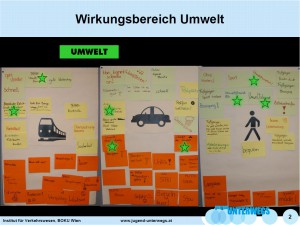

Zu Beginn wurden gemeinsam mit den SchülerInnen die großen Gruppen von durch den Verkehr verursachten Umweltauswirkungen abgeleitet und dann mithilfe zahlreicher Fotos erläutert.

Danach wurde in gemeinsamen Schätzspielen festgestellt, dass der Sektor „Mobilität“ mit 34% der relativ größte Energieverbraucher in Österreich ist und dass über 90% des Energieverbrauchs im Straßenverkehr aus Erdölprodukten gedeckt wird.

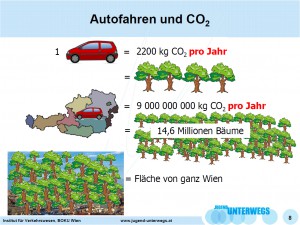

Die Wirkung von Autoabgasen auf Menschen, Pflanzen oder auch Gebäudefassaden wurde ebenso in Bildern erläutert wie jene des Treibhausgases CO2 auf das Klima. Immerhin müsste man jedes Jahr die Fläche von ganz Wien mit Bäumen bepflanzen, um das vom Autoverkehr produzierte CO2 wieder abzufangen. Oder, umgelegt auf Deutschland, es müsste die Fläche der Kreise Steinburg, Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg mit Wald bedeckt werden.

Verkehr hat auf jeden von uns eine unmittelbare Auswirkungen. Wenn wir an einer viel befahrenen Straße wohnen, stören uns nicht nur die Abgase sondern vor allem auch der Verkehrslärm. Der Zusammenhang zwischen einer messbaren Schallstärke und der dabei empfundenen „Lautstärke“ ist ziemlich kompliziert. So ergibt eine Schallquelle eine bestimmte Lautstärke. Eine zweite, genau gleiche Schallquelle verdoppelt aber nicht die Lautstärke. Sie wird „nur“ ca. 1,2 mal so laut empfunden. Will man die Lautstärke verdoppeln, so benötigt man 10 dieser einen Schallquelle.

Um das Thema Schall und Lautstärke den SchülerInnen dennoch verständlich zu machen, waren sie aufgerufen, gemeinschaftlich ihre Einschätzung von verschiedenen vorbereiteten Lärmerregern an der Tafel zu montieren. Dabei war einerseits die Einschätzung des Lärms in Dezibel, aber auch die Wahrnehmung des Lärms (Hörgrenze, Belastung, Schmerz, usw.) gefragt. Das Ergebnis wurde dann mit realen Werten verglichen. Besonders beeindruckten die SchülerInnen, dass Musikhören mit dem Ipod, MP3-Player usw. so laut ist.

Weitere mit Fotos und Beispielen näher behandelte Umweltwirkungen des Verkehrs waren z.B. der Flächenverbrauch von Verkehrsmitteln („Eine volle Straßenbahn befördert gleich viele Menschen wie 44 voll besetzte Autos oder wie 147 durchschnittlich besetzte.“), die Oberflächenversiegelung durch Asphalt und Beton („Die natürliche Wasserreinigung beim Versickern im Boden ist weg und sogar die Hochwassergefahr steigt.“) oder auch die Zerschneidungseffekte bzw. Trennwirkung von Verkehrswegen („Eine Autobahne trennt die Landschaft wie ein großer Fluss, Menschen können nur bei Über- oder Unterführungen d’rüber und Tiere zum Teil gar nicht.“).

Gemeinsam, mit „demokratischen Mehrheitsentscheidungen“, wurde in den Klassen noch erarbeitet, welche Verkehrsform welche Umweltauswirkungen hat – von viel (große Kreise) bis gar keine (die leeren Felder).

Danach waren die SchülerInnen selbst gefragt. Sie sollten möglichst viele Umweltauswirkungen von Verkehr aufschreiben, die sie sich gemerkt hatten, und vor allem auch, welche davon neu für sie waren.

Dass Verkehr Lärm und Abgase erzeugt, wussten dabei so gut wie alle. Hingegen hatten an den Flächenverbrauch oder die Oberflächenversiegelung viele noch nie gedacht. Auch die Trennwirkung oder die ebenfalls zuvor behandelte Zersiedelung als indirekte Umweltwirkung des Verkehrs war für viele neu.

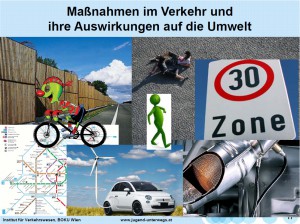

Um den SchülerInnen auch zu zeigen, dass gegen negative Umweltwirkungen des Verkehrs durchaus vieles getan werden kann, wurde eine ganze Reihe von Maßnahmen diskutiert, von der Förderung von Fuß-, Rad- und öffentlichem Verkehr sowie innovative Antriebstechnolgien und dem Katalysator, über Tempo 30-Zonen, wasserdurchlässiges Kopfsteinpflaster statt Asphalt bis hin zu Lärmschutzwänden.

Die entscheidende Frage war jedoch “Was kann ich selbst dazu beitragen, dass der Verkehr umweltfreundlicher wird?“ Eifrig wurden die möglichen Eigenbeiträge niedergeschrieben und zum Schluss gemeinsam diskutiert.

Eindrucksvoll zeigte sich hier, dass man auch als Jugendliche(r) zu einem umweltverträglicheren Verkehr(ssystem) beitragen kann: Kurze Strecke zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad oder den Öffis fahren, anstatt sich mit dem Auto bringen oder holen zu lassen, waren hier die klare Nr. 1!

Während des Workshops in der Fichtnergasse wurde für einen Projektkurzfilm gedreht und einige unverkleidete SchülerInnen (Halloween) wurden interviewt! Vielen Dank für euren Mut, euch interviewen zu lassen! Und auch in Itzehoe wurde gefilmt. In den nächsten Monaten sammeln wir immer wieder Filmmaterial und freuen uns schon darauf, wenn wir euch den fertigen Film präsentieren können.

]]>

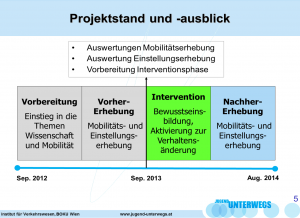

Am 26.09.2013 trafen sich die LehrerInnen der Kooperationsschulen mit dem UNTERWEGS-Team (BOKU+GOEG) zur Besprechung der nächsten Projektphase.

Am 26.09.2013 trafen sich die LehrerInnen der Kooperationsschulen mit dem UNTERWEGS-Team (BOKU+GOEG) zur Besprechung der nächsten Projektphase.

Die Interventionsphase beginnt mit der Bewusstseinsbildung in drei Informations-Workshops im Oktober, November und Dezember zu verschiedenen Themen:

- Verkehr und Umwelt

- Mobilität und Gesundheit

- Verkehrssicherheit

Geplant sind darüber hinaus Arbeitsblätter, die in verschiedenen Unterrichtsgegenständen eingebaut werden können.

Ab Jänner 2014 startet die „Aktivierungsphase“, in welcher an der Verhaltensänderung gearbeitet wird. Angedacht sind derzeit: Fahrrad-Nachmittage (mit freiwilliger Teilnahme), Spiele, Schrittzähler usw. Zudem wurde der Abschlussevent besprochen! Dieser wird am 07.05.2014 an der BOKU stattfinden. Nach einem Festakt wird es eine Projektausstellung geben; am Nachmittag warten eine Aktionen auf die SchülerInnen.

Ab Jänner 2014 startet die „Aktivierungsphase“, in welcher an der Verhaltensänderung gearbeitet wird. Angedacht sind derzeit: Fahrrad-Nachmittage (mit freiwilliger Teilnahme), Spiele, Schrittzähler usw. Zudem wurde der Abschlussevent besprochen! Dieser wird am 07.05.2014 an der BOKU stattfinden. Nach einem Festakt wird es eine Projektausstellung geben; am Nachmittag warten eine Aktionen auf die SchülerInnen.

Vielen Dank an unsere engagierten LehrerInnen!

Wir freuen uns auf eine spannende zweite Halbzeit!!!

]]>

… endlich in der Gemeinschaftsschule Am Lehmwold eingetroffen.

Die anfängliche Nachbesprechung der Mobilitätserhebung ergab Ähnliches wie bereits in den österreichischen Schulen zuvor. Sie war interessant und hat Spaß gemacht, war aber manchmal auch ganz schön anstrengend, wenn man sich z.B. beim abendlichen Eintragen an die vielen Details der Tageswege erinnern musste.

Mit großem Eifer wurde von den SchülerInnen die Neuauflage des Erhebungsbogens ausgefüllt, wo sie ihre Meinungen, Einstellungen usw. zu verschiedenen Fragen der Mobilität eintragen konnten.

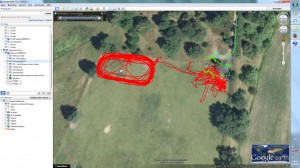

Es überraschte nicht, dass auch die norddeutschen SchülerInnen den allergrößten Spaß bei den Darstellungen der mit den GPS-Geräten erhobenen Wege hatten. Sogar die intensive Nutzung des „Verkehrsmittels Pferd“ wurde hier detailgetreu nachgezeichnet.

Zur Erläuterung der Aufgabenstellungen für die Gruppenarbeit erklärte Ilil sehr anschaulich (und mit eindrucksvoller mathematischer Präzision) den Unterschied zwischen Mittelwert und Median: Bei dreimal würfeln kommen die Zahlen 1, 2 und 6. Der Mittelwert (1+2+6)/3 ist 3. Der Median, also die Zahl einer Anzahl von Werten, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert, ist 2.

Wie bei den anderen Schulen ging’s mir Eifer an die Auswertung der vorbereiteten Stichprobendaten. Doch, wie nicht selten im realen Leben eines Wissenschaftlers oder eine Wissenschaftlerin, muss man da und dort erkennen, dass es ganz schön kompliziert sein kann, die Übersicht im Datendschungel zu behalten.

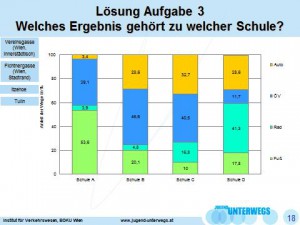

Und? Welches Ergebnis gehört nun zu welcher Schule?

Rasch ein paar Stichworte notiert, warum wir glauben, welche Schule sich hinter welcher Säule mit den verschiedenen Verkehrsmittelanteilen verbirgt …

… und mit Spannung auf die Diskussion der Auflösung gewartet: Welche sind wir ItzehoerInnen? Die mit dem kleinsten Fußweganteil? Oder gar die mit dem größten Autoanteil? Nein! Wir sind die mit dem größten Fahrradanteil! Is‘ ja klasse!

Mit dem Hinweis auf die Homepage www.jugend-unterwegs.at, den allerbesten Wünschen für einen schönen und mobilen (Rest)Sommer und vielen tollen neuen Eindrücken aus dem Norden Deutschlands …

… ging’s für Ilil und Wolfgang zurück in den Süden.

]]>Zu Beginn wurde die Erhebung in einer kleinen Nachbesprechung reflektiert. Es zeigt sich, dass es den SchülerInnen durchaus Spaß gemacht hat, eine Woche lang ihre Wege zu notieren, dass

dabei aber auch erhebliche Herausforderungen zu bewältigen waren (z.B. beim „Merken“ der Wegzeiten oder beim Herausfinden von Zieladressen).

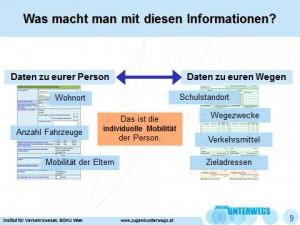

In der Folge wurde erläutert, warum Daten zur Person und zu den Wegen erhoben wurden und wie man mit diesen Informationen zu Aussagen über die individuelle Mobilität der Person

gelangen kann.

Allergrößte Begeisterung riefen die beispielhaften Darstellungen der mit den GPS-Geräten erhobenen Wegedaten hervor.

Danach waren die SchülerInnen selbst gefragt. Gleich angehenden „WissenschafterInnen“ sollten in Gruppenarbeit aus Musterdatensätzen einer Stichprobe von SchülerInnen aus allen vier Schulen einige Mobilitätskennwerte ermitteln. Die Aufgabe wurde auch eifrig angegangen und gewisse Teilerfolge wurden erzielt.

Allerdings zeigte sich doch auch, dass der Umgang mit größeren Datensätzen gelernt sein will und durchaus (noch) nicht jedermanns Sache ist.

Der wohl spannendste Teil für alle Beteiligten war die gemeinsame Interpretation der Ergebnisse, welche am Beispiel der Anteile der Verkehrsmittel an den Wegen der SchülerInnen

vorgenommen wurde. Immerhin galt es ja herauszufinden, welche Schule sich nur wirklich hinter welchem Mobilitätsverhalten verbirgt … vor allem natürlich: welche sind wir?

Mit der Aufforderung, z.B. Fotos zum Mobilitätsverhalten via frageunterwegs@boku.ac.atan uns zu schicken …

… freuen wir vom UNTERWEGS-Team uns schon auf die gemeinsamen Aktivitäten ab Herbst und wünschen bis dahin SCHÖNE UND MOBILE SOMMERFERIEN!

]]>

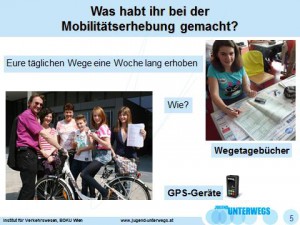

Am 24.04. trafen wir die Klassen 8a und 8c, um den Start der Mobilitätserhebung einzuläuten. In einem dreistündigen Workshop wurde den Jugendlichen der neue Fragebogen präsentiert.

Am 24.04. trafen wir die Klassen 8a und 8c, um den Start der Mobilitätserhebung einzuläuten. In einem dreistündigen Workshop wurde den Jugendlichen der neue Fragebogen präsentiert.

Jede(r) bekam eine Mobilitätsmappe, in welche nun eine Woche lang die Informationen zu ihrem Mobilitätsverhalten gesammelt werden. Im Rahmen einer Übung füllten die SchülerInnen den Fragebogen für den Vortag aus. Die SchülerInnen stellten sehr gute Fragen. Die Kooperationsklasse bekam zusätzlich GPS-Geräte.

Am nächsten Tag kamen die Forscherinnen erneut zur Unterstützung beim Ausfüllen vorbei. Nun sind die WissenschaftlerInnen gespannt auf die Daten.

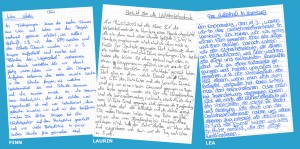

Zusätzlich wurden die Erfahrungsberichte der SchülerInnen im Rahmen der Vorhabenwoche übergeben. Eine kleine Auswahl der Berichte der SchülerInnen der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld über den Ausflug zur Verkehrsleitzentrale in Hamburg bzw. den Workshoptag mit Verkehrszählung, Befragung, Parkraumerhebung am Schulstandort findet ihr nachfolgend. Vielen Dank dafür!

]]>

Nicht nur die SchülerInnen, …

auch die anwesenden LehrerInnen …

folgten interessiert den Erläuterungen über das Was-Wie-Warum von Verkehrszählungen, Verkehrsbeobachtungen sowie Befragungen als die wesentlichen Methoden von Verkehrserhebungen. Der Vortrag war mit vielen Beispielen und Frage-Antwort-Spielen gespickt, sodass dieser „informative“ erste Teil des Workshops spannend und kurzweilig verlief.

Im zweiten Teil war die Expertise der SchülerInnen gefragt. In Kleingruppen wurden die Schwächen der für den Tag zuvor von ihnen probeweise ausgefüllten Wegetagebücher analysiert. Vor allem wurden ganz konkrete Verbesserungsvorschläge für eine wirklich auf die Bedürfnisse von SchülerInnen zugeschnittene Gestaltung erarbeitet und abschließend präsentiert.

Und, kaum war der Workshop (und damit der Schultag) vorbei, war man – nach Hause, zu Freunden oder wohin auch immer – UNTERWEGS.

]]>